Storie di donne, letteratura di genere/ 597 – Di Luciana Grillo

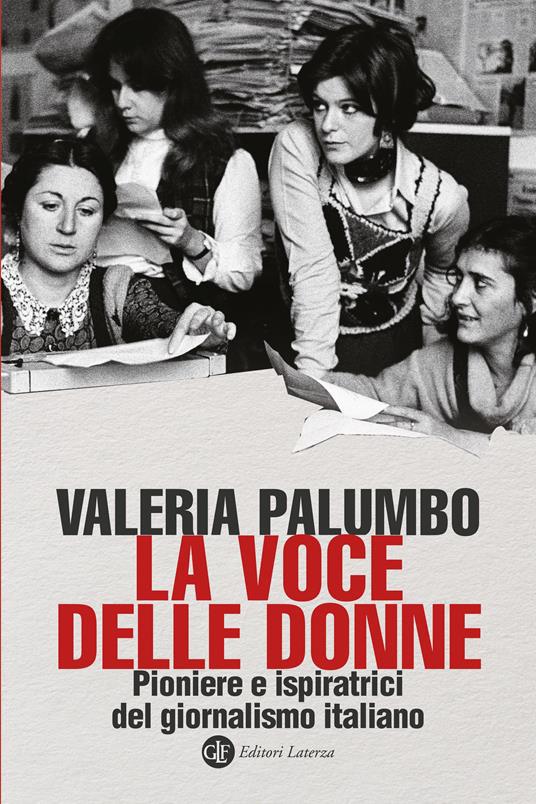

Valeria Palumbo, «La voce delle donne - Pioniere e ispiratrici del giornalismo italiano» – Una riflessione sul basso numero delle donne impegnate in ruoli apicali

Titolo: La voce delle donne. Pioniere e ispiratrici

del giornalismo italiano

Autrice: Valeria Palumbo

Editore: Laterza, 2025

Pagine: 240, Brossura

Prezzo di copertina: € 19

Qualche settimana fa, ho recensito un altro testo di Valeria Palumbo ed ho apprezzato la chiarezza espositiva, il rigore scientifico, le vedute ampie dell’autrice.

Ora ritrovare o scoprire le pioniere del giornalismo italiano mi ha confermato le doti di Palumbo e mi ha fatto riflettere su figure note, ma non sempre approfondite adeguatamente.

Penso, ad esempio, alla prima della lista di Valeria Palumbo, Matilde Serao, destinata a essere maestra, «unico orizzonte professionale che si ritenesse adatto a una ragazza» e diventata invece una giornalista intrepida, «unica donna tra i quaranta firmatari de La replica degli intellettuali non fascisti al manifesto di Giovanni Gentile», capace di scegliere con attenzione chi frequentare, unica donna che, insieme a George Sand, Henry James inserì nel suo Notes on Novelists, «strana figura… – secondo Edith Wharton – con il suo abbigliamento e la sua cadenza stridenti, appariva assurda in un salotto dove tutto era in semitono e in penombra. Ma quando cominciava a parlare era padrona del campo».

Maria Antonietta Torriani, cofondatrice del Corriere della Sera, è stata giornalista e scrittrice, apprezzata da Natalia Ginzburg e Oriana Fallaci, ma ancora oggi dimenticata, o ignorata.

Con lo pseudonimo di Marchesa Colombi, scrisse Un matrimonio in provincia pubblicato nel 1885, ma certamente non capito se non nel 1973, quando fu ripubblicato da Italo Calvino e da Natalia Ginzburg che «lo riconobbero come un libro di primo piano della nostra letteratura».

Insieme a Torriani, Palumbo cita Sibilla Aleramo, più saggista che scrittrice, Annie Vivanti, grande viaggiatrice, audace raccontatrice degli stupri di guerra tedeschi in Belgio, che ha affrontato con audacia anche il tema dell’aborto e della libertà di scelta della donna: «Non era banale affermarlo durante la Prima guerra mondiale, tanto più da parte di una scrittrice e considerato che, per esempio, non solo l’aborto ma anche la contraccezione era un reato».

Altra figura intensa e importante è Anna Maria Ortese che per Il Mondo - «percepito come un periodico scritto da uomini e per uomini» - scrisse vari articoli sulla questione meridionale. Persino il Presidente della Repubblica Einaudi li apprezzò!

Elsa Morante «non si avventurò nel giornalismo vero e proprio» ma collaborò comunque con i settimanali “L’Europeo e Oggi”, su la Stampa, Corriere della sera, Unità scrisse Natalia Ginzburg, mentre Alba de Cèspedes e Fausta Cialente scrissero su vari giornali occupandosi del mondo delle donne e di impegno politico.

Una recensione non può naturalmente procedere di pagina in pagina…mi piace stimolare la curiosità e l’interesse di lettrici e lettori proponendo nomi “nuovi”:

Nellie Bly, giornalista statunitense, ha sottolineato le limitazioni imposte alle donne e con ironia ha evidenziato le difficoltà che incontrava chi viaggiava da sola;

la Nelly Bly italiana, anzi napoletana, è stata Clelia Romano Pellicano (di cui ho recensito in questa rubrica «Nuovo e vecchio mondo - Vita e parole di una pioniera del femminismo»), autrice di inchieste accurate e sorprendenti, spesso costretta a firmare con lo pseudonimo Jane Grey;

Colette, scrittrice francese discussa e coraggiosa, racconta ciò che i comandi militari avrebbero voluto non far sapere, cioè che «molte donne erano arrivate al fronte per seguire i loro mariti… e che vivevano nascoste a Verdun per uscire solo di notte a incontrarli».

I suoi articoli sono stati ben 178.

Louise May Alcott, che noi conosciamo come autrice di «Piccole donne», è stata una pioniera del giornalismo, a volte fraintesa, e ha testimoniato la guerra di Secessione in «Hospital Sketchs» dopo essersi arruolata come infermiera al fronte…

Tornando in Europa, incontriamo «l’avanguardia delle giornaliste europee», George Sand e Virginia Woolf. Sand, ovvero Amantine Aurore Lucile Dupin, che firmava con pseudonimo maschile e indossava abiti da uomo, si è occupata di teatro, politica, letteratura, viaggi e arte; ha scritto su quotidiani e riviste e poi ha raccolto in volumi i suoi articoli connotati da un lucido interesse sui diritti civili della donna «che solo il matrimonio le sottrae, che solo il celibato le conserva: errore detestabile della nostra legislazione che pone effettivamente la donna nella venale dipendenza dall’uomo, e che fa, per lei, del matrimonio una condizione d’eterna minorità».

Gli stessi argomenti, con l’aggiunta dell’ironia, sono quelli di cui si occupa Virginia Woolf, «instancabile sperimentatrice…», critica letteraria, femminista ma anche interessata alla scienza, ai costumi, all’economia e alla politica, ferma nella rivendicazione dei diritti e pacifista convinta che di sé scrive: «Come donna non ho una patria. Come donna non voglio una patria. Come donna il mio Paese è il mondo intero».

Palumbo continua a raccontare l’evolversi della voce delle donne, ricorda le riviste destinate alle donne, le prime giornaliste spiccatamente politiche, fino alla russa Anna Kuliscioff, vissuta e morta in Italia, impietosa analista della discriminazione femminile ce mette «in evidenza il monopolio dell’uomo nelle varie sue manifestazioni, nelle attività e nelle funzioni sociali».

E non dimentica le giornaliste che aderirono al fascismo, come Leda Rafanelli e Angelica Balabanoff, Wanda Gorjux e Stefania Turr.

Dal giornalismo al fotogiornalismo il passo è breve, ed ecco Tina Modotti, valente pioniera della fotografia giornalistica, impegnata politicamente in Messico, Paese dal quale fu espulsa.

Viaggiò molto, raggiunse la Germania e poi la Russia, dove entrò nel Soccorso Rosso internazionale.

Avrebbe voluto smetterla di girare per il mondo e tornare in Italia, ma la dittatura fascista non glielo permise.

Dopo di lei, molte donne seguirono il suo esempio.

Palumbo chiude questa ampia panoramica con Oriana Fallaci, autrice di interviste «tra le più belle della storia del giornalismo, non solo italiano» e citando Camilla Cederna, Adele Cambria, Luciana Peverelli, la già ricordata Alba de Céspedes, Rossana Rossanda, Luciana Castellina e Miriam Mafai.

Delle ultime tre, Palumbo sottolinea l’impegno politico, e conclude questo lavoro con una riflessione di Natalia Ginzburg: «Scrivere come un uomo vuol dire scrivere col distacco, la freddezza di un uomo. Cosa di cui le donne sono raramente capaci. Il distacco dai sentimenti, soprattutto. Non significa scrivere fingendo d’essere un uomo. Una donna deve scrivere come una donna però con le qualità di un uomo».

Riflessione su cui ancora oggi si discute.

Come sulle carriere delle donne. come sul giornalismo che vive nel web.

Come sul basso numero delle donne impegnate in ruoli apicali.

Luciana Grillo - [email protected]

(Recensioni precedenti)