Othmar Winkler e la Norvegia – Di Daniela Larentis (Seconda parte)

La mostra dedicata al noto artista sudtirolese, curata da Sergio Rossi e Massimo Micheli, è ospitata a Canazei dallo scorso 26 gennaio

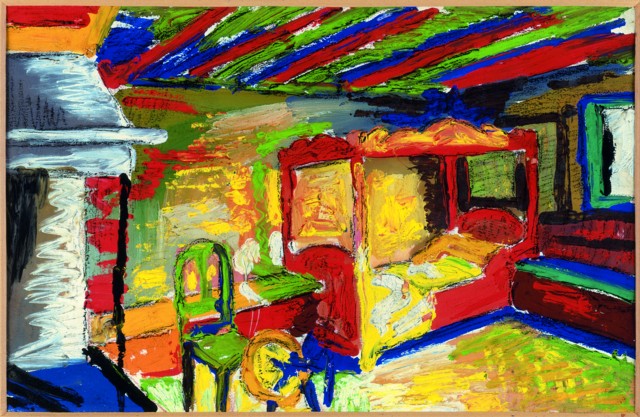

Il Letto giallo.

>

(Prima parte)

Nel libro intitolato «Trento, nella grafica di Othmar Winkler»- testi di Aldo Gorfer (edito da Arti Grafiche Saturnia, 1982), l’autore, il noto scrittore e giornalista a cui la città ha dedicato una scuola e una via, scrisse dell’artista: «Sono taluni pensieri che mi hanno inseguito nel rimeditare le istantanee che Othmar Winkler ha fissato nel suo taccuino durante i suoi pensosi-curiosi vagabondaggi per strade e piazze di Trento.

«Othmar Winkler è uno scultore. Viene dai paesi di Michael Pacher, degli scultori pusteresi, dei pittori gotici tirolesi dei trittici d’altare, dell’immensa narrazione dipinta del chiostro di Bressanone, dei trovatori medievali, dei contadini dei masi di montagna che sanno trattare il cirmolo con l’assorta abilità degli artisti di razza.

«Il suo impulso primario, forse generazionale, (quanti Winkler non seguirono la strada maestra dell’arte?), è quello di aggredire il legno o di modellare la creta per poi fissarne le forme nel bronzo; di mediare la realtà esterna così come egli la vede e la intende, nel suo essere veritiero, non di facciata, senza veli o stivali od orpelli dell’effimero.

«In tutto codesto trasporto, anzi tumulto pensato, di maestro del disegno, di estro armonico, c’è una tensione di invenzione impastata con una solida lezione culturale, con uno studium passato-presente tutt’altro che superficiale. […].

«Winkler e la città. Winkler e Trento. Se Winkler fosse uno scrittore, di quelli di cui sopra, forse non riuscirebbe a offrire quel senso della città che si indovina nei suoi disegni. La sua, infatti, è la città-collettiva umana integrata in un ambiente inventato attraverso i secoli, dove è incisa, come nell’ancona di un altare, la trama di una convinzione spirituale. Non c’è indugio tra il legame con il territorio contermine, con la campagna cosparsa di villaggi.

«Semmai, tale legame, lo si coglie, implicitamente, nelle fattezze architettoniche popolari, non certo nei fondali che sono del tutto assenti. Le architetture, i particolari edilizi accennati si profilano sul vuoto, che significa cielo aperto, sull’indefinito, come se i monti, tanto celebrati dai viaggiatori, non esistessero; meglio se fossero così incombenti e compartecipi del paesaggio da non essere presi in considerazione in quanto ovvii ingredienti del quadro…»

L'atelieri di Oslo.

Approfittiamo della disponibilità di Ivo Winkler per porgergli alcune domande.

Qual è il numero complessivo delle opere realizzate da Othmar Winkler e da lei pazientemente catalogate?

«Ho catalogato la produzione principalmente lignea (vi sono alcune opere in gesso) fino al 1955, pezzo per pezzo: si tratta di 367 pezzi. Nel conteggio rientrano singole opere e altre che comprendono in realtà più elementi: per esempio una Via Crucis è composta da dodici o più pezzi, poi, ha eseguito bronzi e alcuni marmi, due opere.

«Ha imparato a lavorare il marmo a Pietra Santa. Mi disse una cosa che mi stupì all’epoca, e cioè che è più facile lavorare il marmo rispetto al legno, talvolta. Il marmo tenero di Carrara è infatti più lavorabile del duro noce.

«Ha realizzato numerosissimi schizzi, sanguigne. Del resto tutti gli scultori sono grandi disegnatori. Per mio padre erano appunti, sogni nel cassetto.»

Il lavoro di catalogazione quanto è durato?

«Dieci anni. Mentre accudivo mio padre catalogavo con il suo aiuto le opere da lui realizzate.

«È stato un lavoro che ho eseguito con grande cura e con la sua piena collaborazione, fortunatamente negli anni della malattia era lucido.»

Al lavoro nell'atelier di Oslo.

Ha iniziato come pittore o scultore?

«Mio padre ha iniziato la sua attività artistica come pittore. La prima mostra la fece a Bressanone nel 1923: aveva 15 anni. Vendette in quell’occasione la sua prima opera ad olio intitolata Brunilde e Odino. Poi è passato alla scultura, la sua grande passione.

«In Norvegia si dedicò anche alla pittura en plen air, c’era una gran voglia in lui di dipingere il colore, come reazione alla notte polare. Lì, oltre alle sculture, realizzò anche numerosi disegni eseguiti a sanguigna o carboncino.»

Che tipo di legno usava suo padre per le sculture?

«Il cirmolo, poiché non tarla. Noce e cirmolo, principalmente. Poi occasionalmente ha usato altri legni.»

Ci sono anni particolarmente «creativi» nella scultura?

«Sicuramente, ma oltre a parlare di anni più creativi di altri si deve valutare che ci sono stati anni in cui Winkler ha potuto investire nel fondere nuove sculture e in altri no. Winkler viveva unicamente con la sua attività di artista. Con tali introiti doveva mantenere la famiglia.

«Solo i ritratti e i grandi lavori venivano eseguiti su commessa. Le altre opere no. Le realizzava per sé, se così si può dire, e poi cercava di venderle.»

Porto di Oslo.

E la grafica?

«Questo discorso evidentemente non vale per la grafica. Oltre le composizioni e gli studi per sculture realizzate o meno, con la grafica fissava anche le cose che lo colpivano, gli avvenimenti che viveva o anche trasmissioni televisive.

«La produzione grafica è stata successivamente raccolta in gruppi: I disegni dello spazio, I disegni della contestazione del '68 e così via. Cioè, a posteriori sono stati raccolti tutti i disegni di un determinato argomento eseguiti nel corso degli anni. Nati proprio come cicli e intitolati quindi dall’artista come tali sono solo due: Il ciclo di Gaimaier e delle rivolte contadine e Il ciclo dell’Apocalisse.

«Quest’ultimo è l’ultimo lavoro e va collocato tra i grandi cicli di arte sacra di Winkler. Dopo quelli lignei (1945-1954) - le vie crucis (Lavis, Bolzano, Trento, Maria Bambina), i lavori della chiesa dei Cappuccini (Trento), portale dei Sacramenti del 1954 - l’arte sacra si conclude con ciclo grafico de l’Apocalisse (1972-1974) che ha avuto una gestazione ventennale.»

In che anni arrivò a Roma suo padre?

«Arrivò casualmente a Roma negli anni Trenta. Era povero e sui diari di quell’epoca annotava spesso di avere fame. Aveva un unico vestito che divideva con un amico nelle occasioni ufficiali.

«Forse era proprio per questo che amava recarsi alle ambasciate, per mangiare, io penso.»

Lui ritrasse molte personalità di primo piano, quali erano i soggetti da lui preferiti?

«Lui si occupava principalmente di composizioni. Ebbe l’occasione di immortalare varie personalità, tuttavia fu proprio lui a dichiarare che era certamente un onore poter ritrarre personaggi importanti, dichiarò anche a tal proposito che la soddisfazione dell’artista è di gran lunga minore rispetto a quella provata nel ritrarre gente comune con caratteristiche interessanti, come è riportato in catalogo.»

Bombardamenti.

C’era qualche artista che amava particolarmente?

«Diversi artisti, fra cui l’austriaco Egger Lienz. Gli piaceva molto Edvard Munch.»

Ci può raccontare qualche episodio che le è rimasto impresso riguardo a suo padre, una volta tornato dalla Norvegia?

«Vorrei raccontare questo episodio: mio padre, quando tornò dalla Norvegia, esercitando il suo diritto di scelta nell’ambito delle Opzioni, alla fine scelse l’Italia e gli venne per questo conferito il titolo di Cavaliere del Regno di Italia.

«Per almeno due anni, nelle lettere si firmò scrivendo: Othmar Winkler, cavaliere senza cavallo. Questo per raccontare qual era il suo carattere. Quando era in Norvegia parlava con i suoi amici norvegesi di ciò che stava succedendo in Italia e loro trovavano assurdo che il popolo fosse chiamato a scegliere se perdere l’identità o andar via di casa.

«Anche mio padre era dello stesso avviso.»

C’era qualcosa che amava fare con lui, che suscitava in lui un sentimento di gioia e allegria?

«Ogni volta che andavamo a Velturno, lo portavo da Tauber e a mangiare lo speck da suo cugino Konrad. La stube di Velturno ritratta è la stube di Konrad. Si fermava lì a lungo a chiacchierare e mangiare lo speck.»

Ritratti di Jronsoad e di Olram.

Se dovesse scegliere alcuni aggettivi per descrivere suo padre, quali sceglierebbe?

«Sceglierei l’aggettivo semplice, nell’accezione positiva del termine, non certo sempliciotto. Semplice nel senso che non si dava arie, era alla mano. Da ragazzino sarebbe dovuto diventare missionario, l’arte poi è diventata la sua missione e il suo obiettivo principale è sempre stato quello di farsi capire.

«Del resto le sue stesse opere erano semplici e al contempo complesse: si prestavano a diversi livelli di lettura. Ricordo un episodio accaduto a Caldonazzo, in occasione di una mostra.

«Un’opera ritraeva il pane quotidiano posto sul tavolo, il marito, la moglie, i covoni. E’ arrivata una persona, la quale ha perfettamente capito cosa rappresentasse simbolicamente l’opera, ossia la fatica della vita.

«Mio padre è la negazione dell’arte concettuale. Però quegli stessi elementi avevano anche un significato più profondo, che potevano sfuggire a una lettura veloce. Come qualcuno l’ha definita, era un’apparente semplicità.

Il prof. Claudio Tessaro de Weth, nell’esaustivo testo in catalogo, ha spiegato il simbolismo runico della sua opera. A Pejo, per esempio, c’è un lavoro del ’46, sono tre altari che lui ha realizzato e restaurato: uno lo ha firmato in latino, uno in carattere gotico e uno in carattere norreno, cioè con una runa composta.»

Cosa non sopportava Othmar Winkler?

«Non sopportava l’ipocrisia. Non sopportava chi si dava arie.»

Ci può raccontare un evento che ha reso particolarmente felice suo padre?

«Nel 1996 ad Arco c’è stata l’esposizione del ciclo Storie delle genti trentine con Eugenio Mantovani, già esposto a Strasburgo nella sede del Parlamento Europeo nell’ottobre dello stesso anno. Ha inaugurato la mostra l’Arciduca Otto d’Asburgo (scomparso nel 2011): la sua presenza è stata particolarmente apprezzata da mio padre.

«Quello è stato sicuramente per lui un momento felice. Lui aveva un’anima profondamente tirolese. Per un tirolese il titolo di imperatore è il massimo riconoscimento, conta molto di più del denaro. Lui era sempre molto contento di andare in Germania. Andava a trovare il suo amico Kurt Engelhard, un parroco, un personaggio molto carismatico.

«Lo ricordo come un uomo alto, imponente, sembrava un condottiero medievale. Ci fermavamo alla fine del viaggio a Mering, in Baviera, soggiornavamo in una pensione; appena arrivato andava a trovarlo e rimaneva ore a parlare con lui.

«Parlavano fitto fitto, prevalentemente di arte, cultura e preti. E’ lui che ha tenuto la messa al funerale di mio padre, sepolto il 22 agosto 1999 nel piccolo cimitero di Velturno.»

Lo Sciatore e l'Urlo.

Qual è l’ultimo lavoro che ha fatto?

«L’ultimo lavoro che ha fatto è un satiro, realizzato nel 1999. Mio padre non era autosufficiente, all’epoca. Occorreva dargli una mano per sostenerlo. Non aveva bisogno di molto, ma bisognava esserci, essere presenti.

«Un giorno si è rotta la cera di un minotauro e quella di un toro, eravamo a Bologna in fonderia, da Venturi. Ha iniziato a lavorare e non riusciva a trovare una soluzione. Gli ho proposto a un certo punto di staccare un attimo e di andare al bar per un caffè.

«Era afflitto. Con la testa era al lavoro, abbiamo fatto anche una partita a carte e siamo tornati in fonderia (il direttore stava già vestendosi). Poi, ha guardato la scultura sul bancone un’ultima volta tristemente e si è bloccato; ricordo esattamente le sue parole ho visto.

Il direttore, che stava per chiudere baracca, si è immediatamente fermato dandogli il tempo di finire. Mio padre ha ordinato a me e al suo infermiere cera e ferri, potendo così elaborare la sua intuizione e risolvendo il problema.

«Conservo ancora quel fuso in bronzo. Ricordo sempre con affetto l’infermiere Damiano Chiesa, una persona molto in gamba, bravissimo, il cui aiuto in quegli anni è stato davvero prezioso, non ce l’avrei mai fatta senza di lui.

«Rammento che in fonderia mio padre aveva un tavolo d’acciaio tutto suo, illuminato dalla luce di una lampada, stava seduto. Con lui c’eravamo sempre io e il suo infermiere, il quale preparava la cera. Io pulivo gli attrezzi.

«Gli davamo entrambi assistenza, come si fa con un chirurgo: gli passavamo gli arnesi del mestiere. Quello da Venturi è stato un periodo che gli ha regalato una quarta giovinezza.

«Il problema di quella straordinaria cera era che dopo un po’ si rompeva, ma lui poteva sbizzarrirsi e riusciva a lavorare velocemente in tutta comodità.»

Daniela Larentis – [email protected]

(Prima parte)

Via Crucis.